Kisah Dua Orang Jepang-Amerika Selama Perang Dunia II: Antara Diskriminasi dan Patriotisme

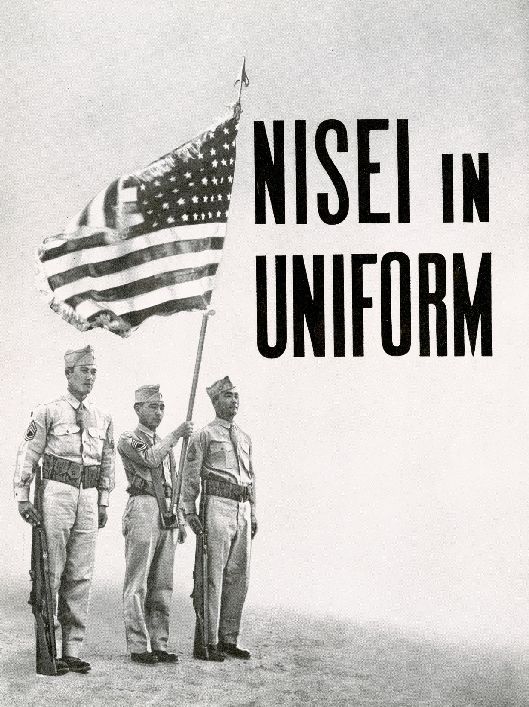

Selama Perang Dunia II, banyak orang Jepang-Amerika, yang disebut Nisei, mengabdi pada negaranya dengan terhormat dan istimewa baik di Eropa maupun di Pasifik. Ini adalah kisah dua prajurit dan pertarungan mereka di Italia, Leyte, Okinawa, dan tempat lainnya.

RESIMEN KE-442

Pada musim panas tahun 1943, Warren Tsuneishi yang berusia dua puluh dua tahun sedang mencoba menyelesaikan gelar BA di Universitas Syracuse ketika sepucuk surat tiba dari kakak laki-lakinya Hughes. Hughes sedang berlatih di Sekolah Bahasa Badan Intelijen Militer AS di Camp Savage di Minnesota dan merekomendasikan agar adik laki-lakinya menjadi sukarelawan untuk melakukan hal yang sama. “Nisei di satuan infanteri sedang dimasukkan ke dalam unit yang disebut Resimen ke-442,” Hughes kemudian memperingatkan, dengan menggunakan istilah Jepang-Amerika untuk seseorang yang lahir dari orang tua yang beremigrasi dari Jepang. “Mereka akan menjadi umpan meriam.” Di Camp Grant di Illinois, Norman Ikari yang berusia dua puluh empat tahun juga telah mendengar tentang Tim Tempur Resimen ke-442 (atau dikenal sebagai “Resimen Go For Broke”) yang baru, semuanya beranggotakan Nisei kecuali para perwira, dan ia tertarik. Teknisi yang baru dipromosikan itu merasa gelisah dengan pekerjaan level rendah dan nyaman di laboratoriumnya, serta merasa perang telah berlalu begitu saja. Adik laki-laki Norman, Bob, sudah bergabung dengan unit baru itu; Norman memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Pada musim panas berikutnya, Warren Tsuneishi menjadi prajurit di Pasifik, menerjemahkan perintah operasional dan dokumen penting berbahasa Jepang. Pekerjaan intelijen berbahasa Jepang jarang diliput—antara lain karena alasan keamanan—tetapi Tsuneishi kemudian mendapatkan medali Bronze Star atas kontribusinya di Leyte dan Okinawa. Dan Norman Ikari, yang mengalami penurunan pangkat ketika dia bergabung dengan Resimen ke-442, terbaring di ranjang rumah sakit setelah kedua kakinya hancur oleh peluru musuh di timur Pisa akan dianugerahi medali Bronze Star dan Purple Heart: salah satu dari 18.000 medali, termasuk 3.600 Purple Heart, yang diberikan selama dua puluh bulan kepada sekitar 3.000 anggota asli dan 6.000 anggota pengganti Resimen ke-442 (menjadikannya resimen paling berprestasi sepanjang sejarah militer AS). Dalam banyak hal, beberapa di antaranya problematik, pengalaman yang beragam dari kedua pria ini melambangkan pencapaian, perjuangan, dan pengorbanan 33.000 orang Jepang-Amerika yang bertugas di angkatan bersenjata selama Perang Dunia II.

NISEI

Duduk di ruang kerjanya di Maryland, dikelilingi oleh memorabilia termasuk Purple Heart miliknya, Norman Ikari, yang pensiun lebih dari tiga dekade lalu sebagai administrator ilmuwan kesehatan di National Institutes of Health, menjelaskan perbedaan penting pada masa itu: “Issei (generasi pertama imigran Jepang) tidak bisa menjadi warga negara. Undang-undang imigrasi melarang hal itu. Jika Anda orang Jepang, satu-satunya cara untuk menjadi warga negara adalah dengan dilahirkan di sini. (Menjadi) Seorang Nisei sepertiku.” Ketika Norman Ikari lahir di Seattle pada tanggal 17 Februari 1919, ayahnya, Shinichi, telah tinggal di sana selama enam tahun setelah beremigrasi dari Jepang bagian utara. Ibunya, Maki, juga berasal dari kepulauan utara, tiba pada tahun 1917. Mereka meninggalkan dua putra pertama mereka, yang baru datang ke Seattle setelah Norman—aslinya bernama Saburo, yang berarti “putra ketiga”—lahir. Segera keluarga Ikari memiliki dua putra dan putri lagi. Kedua kakak laki-laki Norman menyelesaikan sekolah menengah atas di Seattle dan berakulturasi, namun di antara keduanya, George adalah yang paling maverick: seorang seniman, seorang petugas proyektor film, seorang pengendara sepeda motor, ia menciptakan permainan dan belajar menerbangkan pesawat. Nafsu berkelana mereka di Amerika membuat Willy dan George mencari peluang yang lebih baik bagi keluarga. Pada tahun 1930 mereka menemukannya di Montebello, sebelah timur Los Angeles.

Norman mengenang, “Di situlah saya pertama kali mengalami diskriminasi rasial.” Saudara laki-lakinya menyewa sebuah rumah di tepi barat Taman Montebello, namun ketika keluarga tersebut tiba, para tetangganya yang berkulit putih mengatakan kepada pemilik rumah bahwa mereka tidak akan mau bertetangga dengan orang Jepang. Itulah untuk pertama kalinya Ikari melihat ibunya menangis. Ini merupakan pukulan bagi keluarganya. Keluarga Ikari kemudian dengan cepat menemukan rumah lain di seberang taman. Norman adalah orang Amerika, tipikal Nisei. Mata pelajaran favoritnya di sekolah menengah adalah biologi, kimia, dan bahasa Inggris. Dia bermain basket, bola tangan, dan lari, menjadi presiden Klub Jepang dan seorang siswa berprestasi, serta dinobatkan sebagai Pemimpin Patroli Senior pasukan (keturunan) Jepang dari kelompok Pramuka Montebello. “Tetapi ketika saya lulus (pada tahun 1936),” jelasnya, “keuangan keluarga sangat terbatas, jadi kuliah tidak layak untuk dipikirkan.” Selama tiga tahun berikutnya dia bekerja di pasar produksi Los Angeles. Kemudian dia mendengar informasi tentang jalan keluar. Sebuah asosiasi pertanian sedang mencari pemuda untuk dilatih teknik sexingayam. Norman menjelaskan, “Jika Anda seorang peternak, Anda ingin memastikan bahwa anak ayam yang Anda beli hampir 100 persen ayam, dan ini adalah teknik manipulatif tangan-mata sederhana untuk mengidentifikasi gender yang merupakan hal baru dan, ironisnya, dikembangkan di Jepang.” Dia mendaftar, dilatih, dan dikirim ke timur laut Ohio.

INTERNIR PARA NISEI

Ikari dan kru lainnya bekerja di sepuluh tempat penetasan dan melakukan perjalanan nonstop dari bulan Januari hingga Mei. Lebih dari sekadar prasangka keras, katanya, mereka menghadapi kejutan, keingintahuan, dan ketidaktahuan saat mereka bolak-balik melintasi negara bagian, mencoba mengikuti musim penetasan. “Dan,” dia menyeringai, “kami menghasilkan banyak uang.” Norman kemudian mendaftar di Los Angeles City College, dengan pemikiran samar-samar tentang jurusan utama yang diambil. Pada saat Ikari duduk di bangku SMP atau SMA ia mulai menyadari bahwa dunia sedang dalam situasi yang sangat tidak menentu. Ikari sangat tertarik dengan apa yang terjadi di Jepang. Dia menyadari militer Jepang telah bergerak jauh melampaui perbatasannya. Pulau demi pulau di Pasifik diambil alih. Tampaknya Jepang sedang bergerak menuju Australia dengan menyamar lewat janji pembentukan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya yang mereka proklamirkan sendiri. Dengan kata lain itu berarti agresi. Jepang adalah negara leluhurnya, tetapi mereka kini adalah agresor. Ikari sudah sangat menyadari situasi dunia pada saat serangan Pearl Harbor terjadi. Kemudian, menjelang akhir semester keduanya, Pearl Harbor diserang. “Semuanya terhenti,” begitulah dia menggambarkannya. “Banyak teman Nisei saya tidak muncul di kelas setelahnya; mereka khawatir.” Memang benar. Pada tanggal 11 Desember, Komando Pertahanan Barat Angkatan Darat A.S. menjadi teater operasi. Komandannya, Letjen John L. DeWitt, sangat ingin mengusir penyabot Jepang yang bekerja di Amerika Serikat. Dia tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, meskipun tidak ada bukti sabotase, Sekretaris Angkatan Laut Frank Knox mengatakan kepada pers bahwa dengan kemungkinan pengecualian di Norwegia, terdapat para pengkhianat yang bekerja dari dalam berkontribusi terhadap kejatuhan mereka ke tangan Jerman pada tahun 1940, “Saya pikir cara yang paling efektif untuk melakukan pekerjaan sabotase kolone kelima dari keseluruhan masa perang dilakukan di Hawaii.”

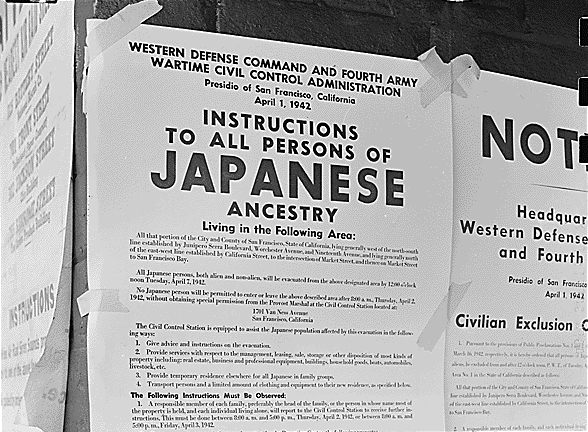

Pada tanggal 20 Januari 1942, 44 hari setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, Norman Ikari direkrut menjadi prajurit Angkatan Darat AS. Setelah melapor ke Pusat Penerimaan di di Ft. McArthur, San Pedro, dia dikirim ke timur ke Camp Grant, Illinois, dan sebuah MRTC (Medical replacement Training Center) untuk mengikuti pelatihan dasar. Di sana dia mendengar tidak ada lagi orang Jepang-Amerika yang akan direkrut atau diizinkan menjadi sukarelawan di angkatan bersenjata Amerika. “Kemudian,” katanya, “Saya diberitahu bahwa keluarga saya telah diusir dari rumah mereka akibat peraturan EO9066.” Perintah Eksekutif 9066, yang ditandatangani oleh Presiden Franklin D. Roosevelt pada tanggal 19 Februari 1942, setara dengan surat perintah kosong. Perjanjian ini memberi wewenang kepada otoritas militer untuk “mengusir” siapa pun dari mana pun tanpa pengadilan atau dengar pendapat dan dengan demikian membuka peluang bagi penggusuran massal, evakuasi, dan penahanan 120.000 warga Issei dan Nisei ke dalam sepuluh kamp relokasi. Awalnya dibangun untuk pekerja Administrasi Kemajuan Pekerjaan selama masa Depresi, kamp-kamp tersebut ada di mana-mana—Arkansas, California, Arizona, Oklahoma, New Mexico, Idaho, Wyoming, Colorado, Utah—dan dengan mudah diadaptasi sebagai tempat penahan. Keluarga Ikari kemudian tersebar ke tiga tempat: Willy pergi ke Rohwer di Arkansas; George dikirim ke Manzanar di California timur; anggota keluarga lainnya dikirim ke Poston, Arizona, yang menerima 7.450 interniran dalam waktu tiga minggu setelah pembukaannya pada tanggal 8 Mei.

Hal pertama yang dilakukan Norman setelah menyelesaikan pelatihan dasar adalah naik bus ke Arizona. Dia berseragam ketika penjaga di gerbang menghentikannya: “Di mana kartu pasmu?” Norman memandangnya dengan heran. “Aku perlu izin untuk mengunjungi ibuku?” Dia bertanya. Belakangan, Norman dan beberapa orang Nisei lainnya pergi ke Parker, kota terdekat, untuk membeli bir untuk pesta. Begitu para pria itu menjulurkan kepala ke dalam bar, bartender itu mencibir, “Kami tidak melayani orang Jepang di sini.” Norman terus mengatakan kepadanya, “Kami hanya ingin membelinya. Kami tidak ingin meminumnya di sini.” Bartender itu melambai kepada dua orang bertubuh besar, yang dianggap sebagai penjaga, sehingga Norman dan kawan-kawannya pergi dengan rasa frustrasi. Di luar mereka melihat seorang tentara penduduk asli Amerika mengenakan seragam Timberwolf dari Infanteri ke-140, yang menyeringai ke arah mereka. “Orang-orang seperti kita, kita tidak boleh pergi ke tempat seperti itu,” katanya. Kembali ke Camp Grant, Norman ditugaskan ke Detasemen Medis, Rumah Sakit lapangan. “Batalyon pelatihan telah dikirim keluar dan hanya meninggalkan kami para Nisei di sana, sekitar 300 orang,” kenangnya dengan masam, “dan tidak ada senjata di mana pun, selain terdapat beberapa pos tentara.” Dia kemudian mempelajari praktikum dasar dan dipromosikan menjadi teknisi kelas empat, tapi “Saya bosan, meskipun saya seharusnya tidak mengeluh. Saya memiliki pekerjaan yang bagus. Saya sedang mempelajari keterampilan yang berguna. Tapi aku merasa seperti kehabisan tenaga.” Pada bulan Juni 1942, Angkatan Darat, yang secara konsisten tidak konsisten dalam kebijakan Nisei, membentuk Batalyon Infanteri ke-100 (Terpisah) Nisei Hawaii. Hal ini sebagian disebabkan oleh Robert L. Shivers, agen FBI yang bertugas di Hawaii, yang melaporkan, bahwa “Tidak ada satu pun tindakan sabotase yang dilakukan…di Kepulauan Hawaii selama berlangsungnya perang. Juga tidak ada aktivitas kolone kelima.” Kesaksian Shivers, ditambah hasil dari Komisi Roberts—yang dipimpin oleh hakim Mahkamah Agung, membebaskan orang-orang Amerika keturunan Jepang di Hawaii dari tuduhan spionase—membantu membujuk FDR untuk membiarkan Nisei dari Hawaii, setidaknya, membuktikan patriotisme mereka. Batalyon ke-100 adalah unit yang pertama.

NISEI HAWAII VS AMERIKA

Pembentukan Tim Tempur Resimen ke-442 lalu diumumkan pada bulan Februari 1943, dan karena Nisei tidak dapat lagi diwajibmiliterkan, maka diumumkanlah kepada para sukarelawan untuk mendaftar. Lebih dari 11.000 penduduk Nisei Hawaii dan lebih dari seribu penduduk Amerika daratan menanggapi hal ini. Unit baru ini terdiri dari dua kali lebih banyak orang Hawaii dibandingkan orang Amerika daratan, dengan segelintir orang Amerika keturunan Asia lainnya. Sebagian besar perwiranya berkulit putih. Ketika Norman memutuskan untuk bergabung dengan saudaranya Bob di Resimen ke-442, dia menyadari bahwa hal itu tidaklah mudah. Komandannya tidak ingin melepaskannya, tetapi dia akhirnya dipindahkan—dan ditugaskan sebagai prajurit untuk memulai pelatihan. Mengenai keputusannya ini, Norman berkata dengan rendah hati: “Bukan karena saya suka bertualang, tapi saya ingin sesuatu yang lebih terjadi dalam kehidupan militer saya.” Ketika dia akhirnya tiba di Camp Shelby, Mississippi, pada bulan November 1943, dia tercengang. “Saya adalah orang yang aneh,” kenangnya. “Unit-unit ini telah berlatih bersama selama berbulan-bulan tanpa saya. Saya harus mencoba menyesuaikan diri.” Hal ini ternyata merupakan tantangan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Menjadi Nisei tidak otomatis menghasilkan solidaritas etnis. “Saya bahkan tidak dapat memahami orang-orang Hawaii yang berbicara di bus,” katanya, “bahasa pidgin mereka. Dan mereka mengolok-olok kami dengan mengatakan: ‘Kalian bicara seperti banci.’”

Nisei di Hawaii adalah ras yang sangat berbeda dari model Nisei di Amerika Serikat: sering kali secara fisik lebih besar, lebih lugas, dan kecil kemungkinannya untuk menghadapi prasangka rasial seperti di daratan karena pengaruh etnis di pulau tersebut, dimana orang Amerika keturunan Jepang merupakan sepertiga dari populasi. Norman menjelaskan, “Mereka ekstrovert, berisik, dan percaya diri. Mereka berbagi segalanya. Mereka punya uang. Mereka membeli bir per krat, sedangkan orang-orang daratan seperti kami membelinya per botol; kami tidak punya uang; keluarga kami berada di kamp.” Insiden antara kelompok Nisei muncul sejak awal, berkembang, dan dengan cepat meningkat menjadi kekerasan. Tak lama kemudian, Nisei daratan berjaga dengan bayonet terpasang di sekeliling bagian kamp mereka untuk mengusir Nisei Hawaii. Akhirnya, CO resimen mengumpulkan mereka di lapangan parade dan menceramahi mereka tentang bagaimana mereka harus bersikap terhadap gadis kulit putih di dekat Hattiesburg dan terhadap satu sama lain. Dia berseru, “Bagaimana kita akan bertempur bersama setelah semua ini?” Tepat pada saat itulah muncul sebuah insiden yang sering kali dialami oleh mantan senator Daniel Inouye, seorang tentara di Resimen ke-442: titik balik dramatis yang membangun persaudaraan Nisei, adalah berkat perjalanan bus ke kamp interniran terdekat yang membuka mata orang Hawaii terhadap hal tersebut, perampasan hak sepupu mereka di daratan. Akan tetapi “Ceritanya terlihat bagus,” kata Norman, “tapi itu tidak benar.” Para prajurit memang mengunjungi kamp terdekat, namun seperti yang diingat Norman, “insiden terus terjadi sampai kami dikirim keluar. Tentu saja, begitu kita bertempur, tidak ada waktu untuk tindakan omong kosong seperti itu.”

Resimen ke-442 meninggalkan Norfolk, Virginia, pada tanggal 1 Mei 1944, tiba dua puluh delapan hari kemudian di pelabuhan Napoli yang dibom. Mereka mengendarai kapal LCI dan LST ke pantai menuju Civitavecchia, di mana mereka bergabung dengan Batalyon Infanteri ke-100, yang berkurang jumlahnya dari 1.400 orang menjadi tinggal beberapa ratus orang setelah tujuh bulan bertempur di Afrika dan Italia. Batalyon ke-100 yang terkuras kekuatannya lalu digabungkan menjadi Batalyon ke-1, dari Resimen ke-442, meskipun Jenderal Mark Clark, komandan Angkatan Darat Kelima A.S., berpendapat (namun tidak berhasil), untuk menyebarkan Nisei ke seluruh angkatan darat. Ketika Roma dinyatakan sebagai kota terbuka dan tentara Jerman mundur pada bulan Juni 1944, Resimen ke-442 menyusul: pertama ke Belvedere, lalu ke pegunungan di sebelah timur Pisa. Pada tanggal 17 Juli 1944, Norman berada di posisinya saat unitnya mendaki dan menuruni perbukitan Tuscan ketika dia merasa “seperti seseorang memukul kedua kaki saya dengan tongkat baseball. Ternyata kedua kakinya patah: patah tulang kominutif gabungan pada tulang paha kiri dan tungkai bawah kanan. Teman saya, petugas medis Kelly Kuwayama, dan sukarelawan lainnya menarik saya keluar dari sana tepat ketika mortir berjatuhan di sekitar kami. Saya terus-menerus keluar masuk dalam kesadaran saya.”

Prajurit Norman Ikari kemudian menghabiskan empat bulan berikutnya di rumah sakit di Naples. Ketika dia akhirnya dibebaskan, dia diklasifikasikan sebagai PLA—penugasan terbatas permanen. Tidak ada lagi garis depan untuknya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Pvt. Warren Tsuneishi telah menetap di Barak Schofield di Oahu, di mana dia dan sepuluh Nisei lainnya dimasukkan ke dalam Detasemen Intelijen Markas Besar ke-306 Korps ke-XIV yang baru saja dibentuk pada musim panas 1944. Warren Michio Tsuneishi lahir di Monrovia, California, pada tanggal 4 Juli 1921. “Saya selalu menganggap diri saya sebagai Yankee Doodle Dandy, meski jelas saya tidak terlihat seperti itu,” katanya. Matanya yang nyaris buta berbinar di kantornya di Maryland, di mana komputer layar lebar dan kaca pembesar cetak antik (untuk mengimbangi kerusakan makula tingkat lanjut) memenuhi meja di ruangan yang penuh dengan buku dan kertas—kenang-kenangan seumur hidupnya di perpustakaan. Warren pensiun pada tahun 1993 dari jabatannya sebagai kepala Divisi Orientalia di Perpustakaan Kongres. Ayah Issei-nya yang patriotik, Satoru, menamainya dengan nama Presiden Warren G. Harding. Satoru Tsuneishi beremigrasi dari Prefektur Kochi ke Monrovia pada tahun 1907; istrinya Sho tiba pada tahun 1915. Satoru masuk Universitas California Selatan untuk mengejar gelar. Namun penyakit dan kewajiban keuangan keluarga mendorong Satoru mengemudi truk di Duarte.

DILEMA ANTARA DISKRIMINASI DENGAN PATRIOTISME

Warren adalah anak kelima dari sepuluh bersaudara keluarga Tsuneishi. Dia bersekolah di Duarte Grammar School dengan siswa non-Nisei, beberapa di antaranya keluarganya berteman dengannya. Seingatnya, “Sekolah dan teman-teman saya merupakan kursus Amerikanisasi yang intens bagi saya—Ikrar Kesetiaan setiap pagi, dan sebagainya.” Meskipun ia lulus dengan nilai tertinggi di kelas SMA-nya, “konselor sekolah tidak mendorong saya untuk mendaftar ke perguruan tinggi, karena peluang kerja profesional bagi lulusan Jepang-Amerika tidak tersedia.” Orang tuanya yang mencintai pendidikan mengesampingkan hal itu, dan dia mendaftar di UCLA dengan biaya dua puluh tujuh dolar, tanpa iuran sekolah. Pada bulan September 1941, dia dipindahkan ke Berkeley untuk belajar ilmu politik. Setelah tanggal 7 Desember, sekitar 13.000 orang Jepang-Amerika dari San Francisco Bay Area dievakuasi ke tempat tinggal sementara di arena pacuan kuda Tanforan di San Bruno. Sementara Warren berhasil menyelesaikan semester musim semi di Berkeley, teman-teman dan keluarganya menemukan diri mereka lebih jauh ke selatan di arena pacuan kuda Santa Anita dan Pomona Fairgrounds. “Mereka mengubahnya menjadi tempat penampungan,” jelasnya. “Apa pun yang bisa kami bawa, kami bisa bawa. Orang-orang marah dan ketakutan. Di negara-negara Barat, kami sadar akan sejarah panjang diskriminasi, namun kami dibesarkan sebagai orang Amerika, dan oleh karena itu kami optimis.” Di kamp-kamp tersebut, kombinasi antara diskriminasi yang semakin intensif dan optimisme yang diwariskan warga Amerika menciptakan campuran psikologis yang mudah berubah.

Pada tanggal 4 Agustus, terjadi kerusuhan di Santa Anita ketika personel militer yang mencari barang selundupan melakukan tindakan kasar, sehingga memicu kerusuhan massal. Kerumunan berkumpul dan mengganggu para pencari sampai anggota polisi militer dengan tank dan senapan mesin membungkam para pembangkang. Pada akhir tahun, pemukulan, penembakan, kematian, demonstrasi, bahkan pemberontakan massal menjadi masalah yang berulang di kamp-kamp tersebut. Mereka akan terus berlangsung sampai perang selesai. Keluarga Tsuneishi lalu dikirim ke Pusat Relokasi Heart Mountain di Wyoming segera setelah dibuka pada tanggal 11 Agustus. Setiap keluarga di barak GI standar diberi satu kamar; semua makan di ruang makan. “Itu bukanlah rumah,” kata Warren, yang bergabung dengan mereka pada bulan Oktober, “tapi itu juga bukan Dachau. Tidak ada jam malam. Ada tarian, seluncur es, pesta. Ini bukanlah kamp kematian. Jika Anda punya alasan bagus, seperti pekerjaan, atau keluarga di negara bagian lain, Anda bisa keluar.” Dia tersenyum sedikit. “Saya mengambil tindakan yang inkonstitusional tanpa melawannya. Menurut stereotip yang ada, saya lebih seperti orang Jepang daripada orang Amerika. Tapi Amerika tetap ada di hati saya.”

“SENJATA RAHASIA AMERIKA”

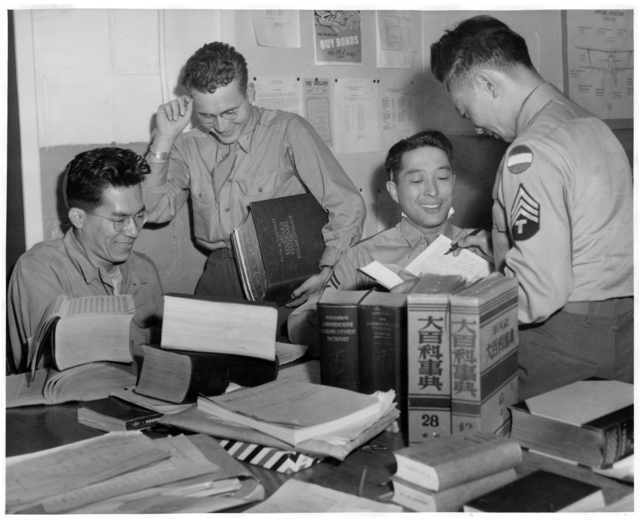

Optimisme Warren yang penuh perhitungan membuahkan hasil pada musim semi itu, ketika ia masih duduk di Tanforan, ketika para petani gula bit di Idaho datang mencari pekerja rumahan. “Hal yang paling saya rindukan adalah kebebasan, jadi saya adalah salah satu dari dua belas orang yang menjadi sukarelawan, pertama-tama memotong bit, kemudian menanam jerami selama bulan-bulan musim panas, dan kemudian memanen bit dan kentang di musim gugur.” Setelah kehilangan lima belas dolar saham terakhirnya di permainan poker, dia memilih untuk bergabung dengan keluarganya di Heart Mountain. The American Friends Service Committee membuka jalan bagi keluarnya Warren dari kamp untuk terakhir kalinya. Pada tanggal 29 Mei 1942, di Philadelphia, pemimpin Quaker Clarence E. Pickett dan dekan Universitas Washington Robert W. O’Brien membentuk Dewan Relokasi Nasional Mahasiswa Jepang-Amerika, yang menempatkan 4.300 Nisei di perguruan tinggi pada tahun 1945. (Ini adalah karakter kemanusiaan Quaker dalam kondisi terbaiknya: wajib militer membuat ruang kelas perguruan tinggi setengah kosong.) Setelah berbicara dengan perwakilan Quaker yang mengunjungi Heart Mountain, Warren masuk Universitas Syracuse pada bulan Januari 1943. Hanya satu bulan kemudian, Angkatan Darat mengubah kebijakan Nisei, meminta sukarelawan dan membentuk Tim Tempur Resimen ke-442. Hal ini memicu demonstrasi dan kerusuhan di kamp-kamp. “Beberapa orang tentu saja mempertanyakan mengapa kita harus mati demi negara yang menempatkan kita di tempat ini,” jelas Warren. Pertanyaannya tidak berhenti. Faktanya, setelah wajib militer Nisei dipulihkan pada bulan Januari 1944, Heart Mountain Fair Play Committee menjadi pusat perlawanan pasif, bertahan meskipun ada puluhan penangkapan dan hukuman yang mengikuti atas aktivitasnya. Namun Warren si Yankee Doodle Dandy tetap ingin mengabdi pada negaranya: “Saya ingin membuktikan diri, bahkan dengan penglihatan buruk dan kaki rata.” Di Syracuse, dia mendapat surat itu dari kakak laki-lakinya Hughes. Maka ketika ia lulus program akselerasi pada Agustus 1943, ia langsung menjadi sukarelawan di Sekolah Bahasa Badan Intelijen Militer (Military Intelligence Service Language School/MISLS). Berbeda sekali dengan keriuhan selama perang seputar unit-unit tempur Nisei, program ini hanya diketahui oleh sedikit orang Amerika, dan program ini memberikan hasil besar yang jarang atau bahkan belum pernah mereka dengar.

Angkatan Darat telah membuka sekolah bahasa Jepang MIS pertama pada bulan November 1941 di San Francisco, dekat markas Jenderal DeWitt. Sekolah itu memiliki enam puluh siswa—lima puluh delapan di antaranya adalah Nisei. Segera setelah serangan ke Pearl Harbor, sekolah tersebut pindah ke Minnesota, pertama ke Camp Savage kemudian ke Fort Snelling. Perpindahan ke Minnesota diperlukan karena semua guru adalah orang Jepang-Amerika dan bisa saja “dikucilkan” dari Pantai Barat—walaupun mereka juga merupakan kunci keberhasilan utama program ini, karena kefasihan budaya dan bahasa mereka memberikan wawasan penting tentang pemikiran orang-orang Jepang. Pada tahun 1945, 5.700 siswa Nisei dan 780 siswa Kaukasia lulus. Di antara banyak tugas mereka adalah menerjemahkan dokumen-dokumen yang diambil, memantau radio Jepang, memata-matai dan menguping, menyiapkan selebaran dan siaran propaganda, dan menyampaikan permohonan menyerah melalui pengeras suara kepada pasukan Jepang yang terpojok—yang sering kali akan melakukan serangan banzai. Banyak dari penerjemah ini, menurut sejarawan Stanley Falk, “memiliki kerabat di Jepang, yang mungkin akan terkena pembalasan musuh. Banyak di antara mereka yang mempunyai sepupu atau bahkan saudara laki-laki yang bertugas di militer Jepang. Nisei sendiri hampir pasti menghadapi penyiksaan atau eksekusi jika tertangkap…sementara di sisi lain selalu ada kemungkinan bahwa, di tengah panasnya pertempuran, pasukan Amerika mungkin salah mengira mereka sebagai tentara musuh dan melepaskan tembakan.”

Di Fort Snelling, Warren menjalani enam bulan “pendalaman total” dalam bahasa Jepang; penduduk setempat yang bingung menyaksikan pelajar-tentara seperti dia berkeliling kota menggambar tulisan Jepang di udara, untuk membantu menghafalnya. Dia tersenyum, “Itu membuatku terus-menerus menyesal karena aku tidak menjadi murid yang lebih baik saat masih kecil. Itu sangat sulit.” Alternatifnya, bagi mereka yang tersingkir, adalah penugasan kembali ke unit infanteri—bukanlah prospek yang menarik. Setelah dua bulan pelatihan infanteri dasar di Camp Blanding, Florida, Warren dikirim kembali ke Fort Snelling, di mana dia dan sembilan Nisei lainnya akhirnya mendapat penugasan ke luar negeri dan cuti terakhir. “Saya menghabiskannya di kereta menuju Heart Mountain untuk mengucapkan selamat tinggal,” kenangnya. “Saya berseragam, tapi penjaga di gerbang tidak mengakuinya. Dia tidak mengedipkan mata.” Ibunya, seperti kebanyakan orang di kamp, berada di ujung lain spektrum tersebut. Dia mengeluarkan sebuah foto: dua ibu Issei yang tidak tersenyum, satu ibunya, masing-masing memegang spanduk kecil dengan empat bintang biru—menandakan jumlah putra yang masing-masing pernah bertugas di militer Amerika. (Selain Hughes, Warren memiliki dua saudara laki-laki lainnya di MIS.) “Dia tidak mengerti mengapa saya melakukan ini,” katanya singkat. “Aku juga tidak sering menulis surat ke rumah.”

LEYTE

Pada bulan Juni 1944, sekelompok 10 Nisei, termasuk Warren, dikirim ke Barak Schofield, Wahiawa, Oahu, dan ditempatkan di Detasemen Intelijen Markas Besar ke-306, Korps ke-XXIV. Di Oahu dari awal bulan Juni hingga Agustus 1944, unit MIS yang baru menjalani pelatihan di hutan lalu menaiki kapal pengangkut pasukan untuk melakukan apa yang digambarkan Warren sebagai “perjalanan santai di Kwajalein untuk pesta bir hangat di darat dan Kepulauan Manus.” Segera dia dan teman-temannya “kembali” bersama Jenderal Douglas MacArthur ke Filipina, mendarat di Leyte pada tanggal 20 Oktober 1944, dan mengamankannya pada akhir tahun 1944. Nisei MIS adalah senjata rahasia yang peringkatnya hampir sama, jika bukan dengan, perangkat pemecah kode yang lebih terkenal. Yakin bahwa Amerika tidak akan pernah bisa membaca ideogram mereka yang rumit, Jepang sangat lemah dalam menjaga keamanan dokumen, bahkan di garis depan: perintah disimpan dan dibuang secara sembarangan, dan tentara secara rutin menyimpan buku harian dan surat yang berisi data militer sampai ke unit-unit di medan pertempuran. Di tangan Nisei yang bagus, ini bisa “ditambang” untuk mendapatkan “emas”. Ketika tahanan secara bertahap mulai diambil, keterkejutan mereka saat dihadapkan dengan interogator Nisei yang ramah sering kali membuka wawasan mereka, sehingga menghasilkan informasi yang lebih berharga.

Maka, tidak seperti pasukan Resimen ke-442, keberadaan Sekolah Bahasa Badan Intelijen Militer dan operasi intel Nisei dirahasiakan. Malam pertama di Leyte, Warren menyaksikan serangan udara Jepang dari puncak bukit dengan pengawalnya: “Kami tidak sepenuhnya dipercaya, tapi itu juga untuk perlindungan kami, kata mereka.” Dia kemudian pergi bekerja dan terjaga sepanjang malam menerjemahkan dokumen yang diambil. “Itu adalah perintah operasional rahasia, yang ditemukan di tubuh salah satu penyerang,” katanya. “Mereka menjelaskan secara rinci misi, tujuan, personel, dan peralatan angkatan udara.” Misinya: untuk menghancurkan landasan udara yang dibangun oleh Seabees, kemudian menghubungkannya dengan pasukan darat. “Tak perlu dikatakan lagi,” tambahnya datar, “misi mereka gagal.” Lalu ada panggilan radio penting dari Kepulauan Camotes: Jepang membantai warga sipil, tidak bisakah MacArthur berbuat sesuatu? Warren dan seorang rekannya (di bawah komando Lt. Benjamin H. Hazard) secara sukarela bergabung dengan batalion yang dikirim untuk menyelamatkan mereka. “Mayat-mayat ditumpuk seperti kayu bakar di rumah-rumah,” lapornya. “Saya menerjemahkan dokumen yang mengidentifikasi pasukan pendudukan sebagai unit zeni angkatan laut yang mungkin berjumlah 400 orang, dan batalion Amerika yakin bahwa personel zeni tersebut tidak dilatih untuk bertempur. Orang-orang Jepang kemudiam melakukan perlawanan sengit yang pada akhirnya menyebabkan serangan banzai yang merugikan diri mereka sendiri, yang menewaskan hampir seluruh pasukan Jepang..” Warren mengangkat bahu. “Mereka musnah dalam serangan banzai.”

OKINAWA

Pada tanggal 1 April 1945, Warren mendarat di pantai Okinawa: “Hampir tidak ada perlawanan di pantai, yang bukan merupakan strategi militer klasik tentara Jepang, namun konsisten dengan apa yang terjadi di Iwo Jima. Kami segera mengetahui alasannya. Saya membantu menerjemahkan perintah operasional rahasia yang menyusun strategi pertahanan, yakni: membiarkan musuh mendaratkan kekuatan penuh dan perbekalan mereka dengan perlawanan minimal; mengambil garis pertahanan yang digali di lereng curam yang membagi dua pulau; biarkan Angkatan Laut Kekaisaran melakukan serangan kamikaze dan menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dan pasokan AS; lalu hancurkan musuh yang terisolasi dengan mudah.” Dia menambahkan, “Mengetahui niat musuh adalah setengah dari upaya pertempuran.” Dalam hal ini, pertempuran masih akan berlangsung selama delapan puluh dua hari dan memakan korban lebih dari 50.000 orang Amerika, termasuk sekitar 12.000 orang tewas, 66.000 orang Jepang tewas, 7.000 orang ditangkap, dan diperkirakan 30.000 orang bunuh diri. Lebih dari 150.000 warga Okinawa, sepertiga populasi pulau tersebut, terbunuh. Namun ketika perang sudah berakhir, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Jepang dari invasi—kecuali ketakutan akan besarnya korban jiwa di pihak Amerika dan dampaknya terhadap negara yang sudah lelah dengan perang. Pada musim panas tahun 1945, pengabdian Norman Ikari kepada negaranya mengalami kejadian ironis terakhir. Pada awal bulan Juni, dia dan beberapa orang lainnya yang menjalani tugas terbatas permanen dari Resimen ke-442 dikirim kembali ke Amerika Serikat, diberi cuti dua puluh hari, dan disuruh melapor ke Camp Ritchie, Maryland. “Mereka meminta kami,” katanya sambil tersenyum agak miring, “untuk mengenakan seragam Jepang, membawa senjata Jepang, dan mendemonstrasikan taktik infanteri Jepang kepada pasukan di IRTC (pusat pelatihan pengganti infanteri). Kami terkejut, kecewa, dan muak, dan kami semua menolak. Perwira lain mencoba bertanya lagi kepada kami, dengan cara yang tidak terlalu menyinggung. Kami menolak lagi.” Hal ini membuat mereka terkatung-katung hingga pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Lebih dari 800 tentara Nisei kehilangan nyawa mereka di medan perang Eropa, namun hanya 25 orang yang tewas dalam perang di Pasifik. Hal ini sebagian disebabkan oleh tentara Nisei di Pasifik memiliki pengawal yang ditugaskan untuk melindungi mereka di antara pasukan mereka sendiri.

SETELAH PERANG

Pada tanggal 28 Oktober 1945, Norman Ikari diberhentikan, setelah menjalani penugasan masa perang selama 3 tahun 9 bulan. Masa pemulihannya yang panjang menandai titik balik dalam hidupnya: awal dari perjalanannya menuju menjadi ahli penelitian Mikrobiologi/Imunologi. Norman pertama kali belajar untuk mendapatkan gelar di bidang Bakteriologi di UCLA, namun pergolakan dalam hidupnya membawanya pindah ke Washington, D.C. Dia mulai bekerja di Institut Kesehatan Nasional sebagai peneliti penyakit menular. Norman kemudian menerima gelar PhD pada tahun 1965 dari Georgetown dan melanjutkan karir yang panjang sebagai peneliti dan administrator di NIH. Salah satu penelitiannya yang diterbitkan, “Antibodi Bakterisida terhadap Escherichia Coli pada Tikus Bebas Kuman” (1964), masih menjadi tolok ukur yang berguna di lapangan. Norman Ikari meninggal pada usia 99 tahun pada tahun 2018. Setelah Okinawa dan Jepang menyerah, Warren Tsuneishi dikirim ke Seoul, Korea di bawah pimpinan Lt. Hazard, di mana unitnya terlibat dalam tugas-tugas administrasi militer dan penerjemahan. Dia ditawari masuk militer permanen jika dia setuju untuk melakukan re-up, tapi menolak. “Saya hanya ingin kembali ke dunia sipil,” katanya. Warren kemudian dianugerahi medali Bronze Star oleh Letjen John Hodge dalam sebuah upacara di Hotel Chosun di Seoul, Korea Selatan. Ia diberhentikan dengan hormat pada Januari 1946 dengan pangkat sersan teknis. Setelah bergabung dengan enam belas juta orang Amerika lainnya yang masuk dalam dinas angkatan bersenjata selama perang, para Nisei ini dengan damai menandatangani kontrak dengan sejumlah veteran yang kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi—dan, dalam kasus mereka, ke sekolah pascasarjana—berkat GI Bill. Selama berpuluh-puluh tahun mereka berdua bekerja sebagai pegawai pemerintah yang berpangkat tinggi: “Pemerintah yang sama,” kata Warren, “yang menginternir keluarga kami. Tapi itulah Amerika. Ini adalah negara yang selalu dalam proses berusaha mewujudkan impiannya.” Warren Tsuneishi menggunakan G.I. Bill untuk mendapatkan gelar master seni dalam sastra klasik Jepang dan master sains dalam ilmu perpustakaan di Universitas Columbia. Pada tahun 1960, ia menerima gelar Ph.D dalam ilmu politik dari Universitas Yale. Tsuneishi menjabat sebagai kurator Koleksi Asia Timur di Perpustakaan Universitas Yale dan menjadi kepala Divisi Asia di Perpustakaan Kongres hingga pensiun pada tahun 1993. Tsuneishi meninggal pada 29 Januari 2011. Dia berusia 89 tahun, dan dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington. Dia meninggalkan istrinya, Betty Takeuchi dari Honolulu, dan ketiga anak mereka.

Diterjemahkan dan ditambahkan kembali dari:

THE STORY OF TWO JAPANESE AMERICANS WHO FOUGHT IN WORLD WAR II By GENE SANTORO; 7/17/2007

Warren Michio Tsuneishi: American Hero by Hagen Kenny, Kimberly Kassis, Kim McAdams; May 26, 2022

https://news.va.gov/104006/warren-michio-tsuneishi-american-hero/

Warren Michio Tsuneishi

https://www.findagrave.com/memorial/72315304/warren-michio-tsuneishi

SGT Norman S. Ikari

SGT Norman S. Ikari

https://www.ww2online.org/view/norman-ikari

In Honor of Dr. Norman Ikari, Warrior and Scientist

https://sciencemadefun.net/blog/in-honor-of-dr-norman-ikari-warrior-and-scientist/